“Zu Mama oder Papa?“ – Psychische Belastungen bei Trennungskindern und was Eltern tun können

Lesezeit: 10 min

Einleitung

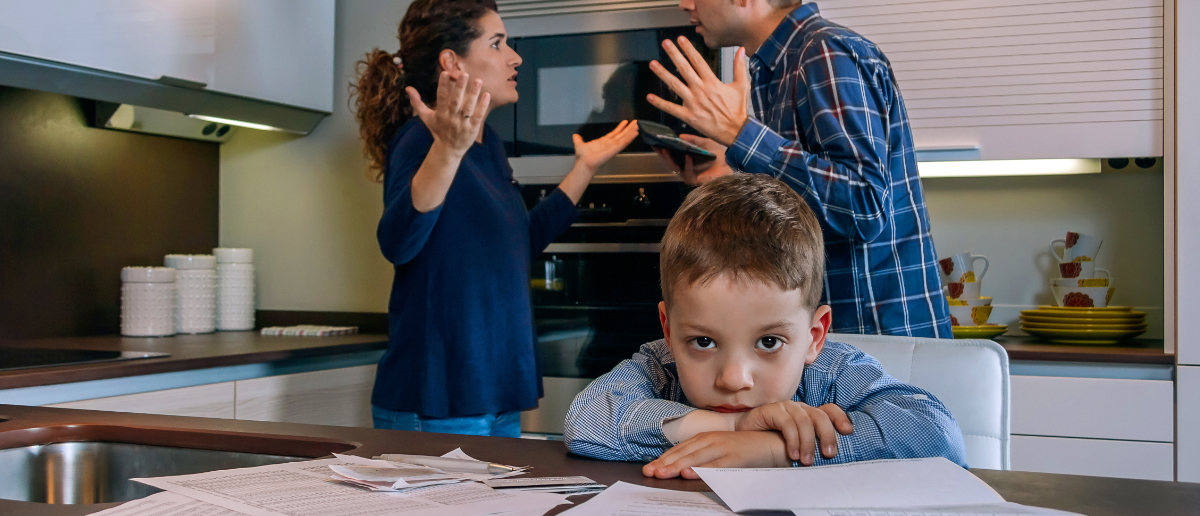

Wenn wir uns in unserem eigenen Umfeld umsehen, fällt auf, dass Trennungskinder keine Seltenheit sind. Laut einer Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes wurde ungefähr jede dritte Ehe in Deutschland im Jahr 2023 geschieden (ca. 129.000 Ehen). In ungefähr der Hälfte der Scheidungen (ca. 65.600) waren minderjährige Kinder involviert. Noch viel mehr Kinder sind weltweit von der Trennung der Eltern betroffen. Und auch Partnerschaftskonflikte gehen bei Weitem nicht spurlos an Kindern vorbei: Negative Stimmung zu Hause, gestresste und emotional angespannte Eltern, ein neuer Wohnort, neue Tagesstrukturen oder gar Sorgerechtsstreitigkeiten.

Bricht die vertraute Familienstruktur zusammen, entstehen für alle Beteiligten belastende Veränderungen – am stärksten betroffen sind dabei häufig die Kinder. Wenn die eigenen Eltern sich trennen, erleben Kinder und Jugendliche häufig eine enorme psychische Belastung. In diesem Blogartikel vermitteln wir wichtige Hintergründe und geben psychologische Tipps und Hilfestellungen.

Diathese-Stress-Modell

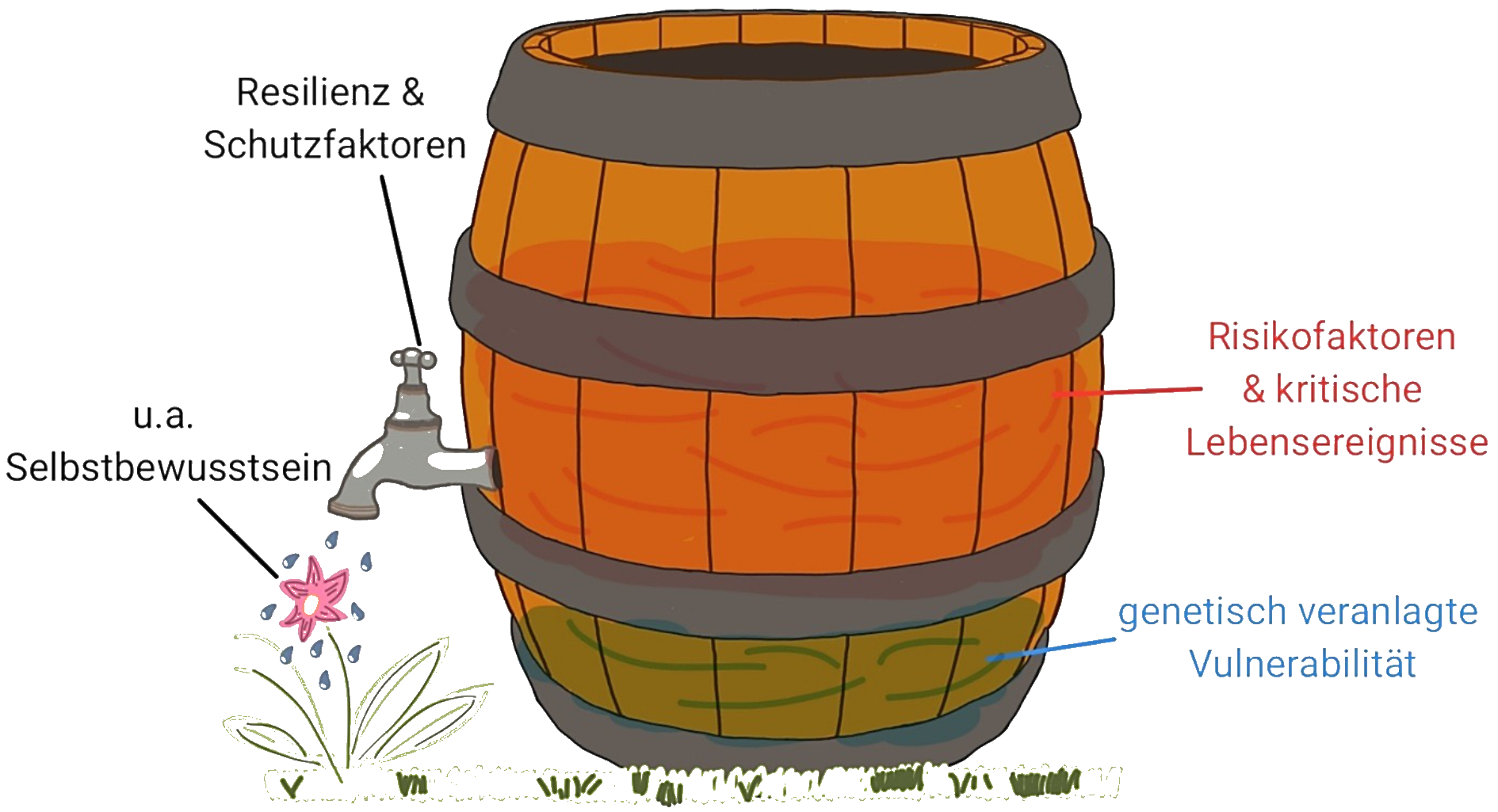

Welche Mechanismen stecken hinter den möglichen psychischen Folgen der Kinder nach der Trennung der Eltern? Verhaltensauffälligkeiten sind selten nur biologisch begründet, sondern entstehen aus einer Wechselwirkung zwischen der (sozialen) Umwelt und den genetischen Anlagen (Steinhausen, 2019). Das Diathese-Stress-Modell, auch Vulnerabilitäts-Stress-Modell genannt, ist ein sogenanntes interaktionistisches Modell und kann eine mögliche Erklärung zur Entstehung psychischer Störungen liefern (Hoyer et al., 2021).

Dabei spielen mehrere Faktoren zusammen und nehmen Einfluss auf die psychische Gesundheit des Menschen: Auf der einen Seite stehen die genetischen und biologischen Voraussetzungen, die Diathese – also die Ausrüstung, mit der das Kind auf die Welt kommt. Hierzu zählen zum Beispiel das Temperament und die Resilienz des Kindes (Fegert et al., 2024). Resilienz ist die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber belastenden Ereignissen, die dem Kind einerseits von Geburt an zur Verfügung steht, aber im Laufe des Lebens weiter ausgebaut werden kann (Steinhausen, 2019). Eine psychische Störung eines Elternteils kann ein Risikofaktor sein, da die Anfälligkeit für psychische Störungen auch genetisch weitervererbt werden kann (Steinhausen, 2019).

Auf der anderen Seite steht die (soziale) Umwelt mit ihren Stress- und Schutzfaktoren. Es gibt Umweltbedingungen, die Talente und Resilienz fördern, und solche, die mit Stress verbunden sind. Schutzfaktoren puffern den Einfluss belastender Ereignisse ab und verringern die Wahrscheinlichkeit psychischer Störungen, während Risikofaktoren diese erhöhen (Fegert et al., 2024). Zu den Schutzfaktoren zählen zum Beispiel eine sichere Bindung, ein stabiles Umfeld von Gleichaltrigen sowie Bildung (Hoyer et al., 2021). Die Trennung der Eltern sowie anhaltende elterliche Konflikte zählen hingegen zu den Risikofaktoren der Umwelt (Steinhausen, 2019).

Umwelt und Genetik sind eng miteinander verzahnt und interagieren in einem stetigen Wechselspiel. Wer mit einer geringen Resilienz und mehreren genetischen Risikofaktoren ausgestattet ist, ist anfälliger für das Ausbilden psychischer Störungen in kritischen Lebenssituationen. Wer dagegen ein hohes Maß an Resilienz und geringe Vulnerabilität besitzt, muss erst mehreren Stressfaktoren begegnen, bevor sich eine psychische Störung entwickelt (Hoyer et al., 2021). Eine ausführliche Erläuterung des Diathese-Stress-Modells sowie zur Entstehung und Aufrechterhaltung psychischer Störungen haben wir hier in diesem Blogartikel „Modell(e) zur Erklärung psychischer Gesundheit“ zusammengefasst.

Das Diathese-Stress-Modell wird häufig mit der Metapher eines Regenfasses beschrieben. In der folgenden Abbildung stellt das blaue Wasser am Grund des Fasses die genetisch veranlagten Risikofaktoren des Menschen dar. Das rote Wasser sind die Stressfaktoren der Umwelt, beispielsweise ein angespanntes Familienklima und kritische Lebensereignisse. Diese Faktoren regnen über die Zeit in das Fass.

Es ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie sehr das Fass mit den jeweiligen Wasserarten gefüllt ist. Der Wasserhahn stellt in dieser Grafik die Resilienz- & Schutzfaktoren dar. Diese können genetisch bedingt sein oder aus der Umwelt stammen. Sie sorgen dafür, dass das Fass nicht überläuft, was in dieser Metapher das Entwickeln einer psychischen Störung bedeuten würde. Durch das Meistern von stressigen Lebenssituationen kann sich beispielsweise Selbstwirksamkeit oder Selbstbewusstsein entwickeln, welche hier in Form einer Blume dargestellt sind (vgl. Abbildung).

Trennung der Eltern als Risikofaktor

Die Familie kann sowohl eine starke Ressource als auch einen hohen Risikofaktor für das Kind darstellen (Steinhausen, 2019). Eine harmonische Familienatmosphäre ist ein wichtiges Fundament für eine positive Entwicklung des Kindes (Fegert et al., 2024). Neben der Trennung der Eltern, welche die heile Welt der Kinder durcheinanderbringen kann, gibt es noch weitere Stressoren, die oftmals mit einer Trennung in Verbindung stehen und die Kinder zusätzlich belasten.

Durch Umzüge, Sorgerechtsstreitigkeiten, neue Routinen und veränderte Tagesstrukturen sind Kinder einer enormen Anpassungsleistung ausgesetzt (Bodenmann & Zemp, 2015). Zudem haben viele Kinder mit Schuldgefühlen und Loyalitätskonflikten zu kämpfen (Bryner, 2001). Außerdem haben streitende Eltern aufgrund ihrer eigenen emotionalen Belastung häufig weniger Zeit und Kapazität, sich mit den Kindern zu beschäftigen und ihren erzieherischen Pflichten angemessen nachzukommen (Fegert et al., 2024).

Schuldgefühle und Loyalitätskonflikte

Vor allem Grundschulkinder sind nach einer Trennung von Loyalitätskonflikten und Schuldgefühlen betroffen (Bryner, 2001). Sie stehen in einem Konflikt, beide Eltern zu lieben und von beiden Eltern geliebt zu werden, während sie das Gefühl haben, sich für eine Seite entscheiden zu müssen. Dieser innere Widerspruch führt oft dazu, dass Kinder in gewisse Rollen schlüpfen, wie beispielsweise die Rolle des „Vermittlers“ oder des „Bündnispartners“. Sorgerechtsstreitigkeiten können solche Loyalitätskonflikte intensivieren. Ebenso können Kinder mit mehr Empathie einen größeren inneren Widerspruch verspüren, da sie die Emotionen beider Eltern nachvollziehen (Lie Ken Jie et al., 2025).

Häufig denken die Kinder, sie selbst seien an der Trennung der Eltern schuld, und dass die Eltern, wenn sie sich besonders gut benehmen, wieder zusammenkommen würden (Bryner, 2001). Trotz elterlicher Konflikte wollen Kinder nicht ihren Eltern die Schuld für die Trennung zuweisen. Selbstvorwürfe und Schuldgefühle entwickeln sich unter anderem dann, wenn die Kinder sich selbst aus der Verantwortung ziehen, die Familie zu reparieren. Eine funktionierende Kooperation der Eltern kann diese Gefühle reduzieren.

Es ist wichtig, dass die Kinder lernen, dass sie selbst nicht für die Konflikte und die Trennung der Eltern verantwortlich sind. Dieser Lerneffekt kann auch eine bessere Beziehung des Kindes zu den Eltern zur Folge haben (Lie Ken Jie et al., 2025). Auch wir bei TALENT SAFARI sprechen mit Kindern getrennter Eltern häufig über Schuldgefühle – und erleben dabei, dass viele Kinder selbst nach Jahren noch die vertraute Familienstruktur vermissen.

Partnerschaftsqualität der Eltern

Auch die Partnerschaftsqualität einer Beziehung spielt eine wichtige Rolle. Studien belegen, dass elterliche Konflikte mit psychischen Problemen bei Kindern zusammenhängen und dass es Kindern bereits vor der Trennung oder Scheidung schlechter geht (Fegert et al., 2024; Rhoades, 2008). Konflikte können Kinder jedoch negativ sowie positiv prägen und nehmen Einfluss auf das Familienklima und das Erziehungsverhalten (Laursen & Hafen, 2010; Bodenmann, 2013). Dabei sind die Art und die Häufigkeit von Konflikten von größerer Bedeutung als die Trennung der Eltern selbst (Amato & Keith, 1991b).

Sogenannte destruktive Paarkonflikte sind die, die häufig auftreten, sehr lange anhalten und geradezu feindselig sind oder sogar körperliche Gewalt umfassen. Eine gemeinsame Lösung, ein Kompromiss oder sogar eine Versöhnung bleiben hier aus (Bodenmann & Zemp, 2015). Solche Konflikte bergen ein hohes Risiko für die kindliche emotionale Sicherheit. Die Theorie der emotionalen Sicherheit beschreibt den Mechanismus, dass streitende Eltern das Kind verängstigen und einschüchtern und somit die emotionale Sicherheit als Bedürfnis des Kindes bedrohen. Um eben jene wiederzuerlangen, reagieren Kinder anschließend mit verschiedenen Bewältigungsstrategien (Cummings & Davies, 2010).

Eine Studie von Cummings und Kollegen (2004) fand heraus, dass Kinder sogar auf kurze Filmszenen von destruktiven Elternkonflikten mit aggressivem und emotionalem Verhalten reagieren. Die Reaktion ist stärker, wenn der Konflikt Themen bezüglich des Kindes oder der Familie betrifft (Cummings et al., 2004).

Konflikte können dann eine Ressource sein, wenn sie konstruktiv sind und die Kinder von ihren Eltern als Vorbilder profitieren. Hier können Kinder beispielsweise Problemlösefähigkeiten erlernen und in ihrer sozialen Kompetenz geschult werden (Bodenmann, 2013). Sie lernen, dass Konflikte in einer Partnerschaft auch normal sind und gemeinsam gelöst werden können (Fegert et al., 2024). Konstruktive Konflikte finden zu einem passenden Zeitpunkt statt, das heißt, wenn die Eltern emotional ruhig und nicht gestresst sind. Es werden Gefühle, Wünsche und Bedürfnisse in Ich-Botschaften kommuniziert, während die Elternteile sich gegenseitig aufmerksam zuhören und versuchen, sich in den Standpunkt des jeweiligen anderen hineinzuversetzen.

Im Konfliktgespräch werden konkrete Situationen und Verhaltensweisen aufgegriffen, für die im Anschluss eine Lösung oder ein Kompromiss ausgearbeitet wird. Der konstruktive Konflikt ist von einem freundlichen und positiven Umgang geprägt (Bodenmann & Zemp, 2015).

„Trennung kann auch gut sein”

Eine Trennung kann dann als etwas Positives betrachtet werden, wenn dadurch die negative Stimmung in der Familie verringert wird und die Eltern nach der Trennung kooperativ und konstruktiv miteinander umgehen (Bodenmann, 2013). Generell sind Kinder von getrennten Eltern jedoch häufig unzufriedener als Kinder von Eltern, die zusammen sind (Amato & Keith, 1991b). Es gibt aber einige Möglichkeiten, den Kindern und der Familie die Trennung zu erleichtern. Wichtig ist es, die Kinder in die anstehende Umstrukturierung einzuweihen und diese ausführlich mit ihnen zu besprechen. Eine Studie von Maes und Kollegen (2012) zeigte, dass viele Kinder die anbahnende Trennung der Eltern gespürt und sich über die anstehenden Veränderungen gesorgt haben. Daher ist Klarheit gegenüber den Kindern besonders bedeutsam. Ab einem gewissen Alter können Eltern ihr Kind in verschiedene Entscheidungsprozesse einbinden und so die Zufriedenheit des Kindes sicherstellen (Bodenmann & Zemp, 2015).

Ein Großteil der Kinder lebt nach der Trennung bei der Mutter (Geisler et al., 2018). Hier ist entscheidend, dass der Vater emotionale Zuneigung zum Kind zeigt und an der Erziehung teilhat (Amato & Gilbreth, 1999). Dies soll Auswirkungen auf die Zufriedenheit, aber auch auf die Schulleistungen und die psychische Gesundheit des Kindes haben. Auch schon kleine Familienrituale, eine konsistente und konsequente Erziehung, verbindliche Abläufe und klare Regeln sind eine große Unterstützung für das Kind (Bodenmann & Zemp, 2015). Eine Bezugsperson außerhalb der Familie kann zusätzlich dem Kind helfen, mit Loyalitätskonflikten und Schuldgefühlen umzugehen und eine neue eigene Perspektive zu entwickeln (Lie Ken Jie et al., 2025). Zudem gibt es vermehrt Trainings und Programme, die eine elterliche Trennung begleiten und so für die ganze Familie erleichtern (Bodenmann & Zemp, 2015).

Es existiert diverse Ratgeberliteratur für Eltern und Kinder, die den Umgang mit der Trennung erleichtern kann. Bei der TALENT SAFARI sprechen wir auch hier gezielte Empfehlungen aus. Das Buch „Trennung mit Kindern – was nun?“ von Liselotte Staub ist ein Ratgeber für Eltern und weitere Bezugspersonen der Kinder, welcher sie mit dem nötigen Rüstzeug ausstattet. Für Kinder eignet sich das Buch „Zwei Zimmer für Cleo“ von Julia Weißflog und Kollegen, um ihnen Mut und Kraft in der neuen Situation zu schenken.

Tipps für Eltern

Klarheit und Wahrheit in kindgerechter Sprache

• Keine Überforderung mit Details, aber auch keine Ausreden („Papa ist nur auf Reisen.“ o. Ä.).

• Ein ehrlicher, ruhiger Satz könnte sein: „Papa und ich haben uns entschieden, getrennt zu leben, weil wir als Paar nicht mehr glücklich sind – aber wir bleiben beide deine Eltern und lieben dich sehr.“

Schuldgefühle entkräften

• Kinder nehmen Trennungen oft persönlich. Es ist wichtig, immer wieder zu betonen: „Du hast nichts falsch gemacht. Die Entscheidung war unsere Erwachsenenentscheidung.“

Beide Eltern emotional „erhalten“

• Wenn möglich, regelmäßigen und verlässlichen Kontakt zum anderen Elternteil aufrechterhalten.

• Kein „Partei-Ergreifen“ oder negative Kommentare über den Ex-Partner – das Kind liebt meist beide Eltern und fühlt sich sonst zerrissen.

Stabile Alltagsstruktur geben

• Gleichbleibende Rituale, z. B. Gute-Nacht-Rituale, geregelte Tagesabläufe, Hobbys.

• Dies gibt dem Kind Halt und reduziert Ängste und Unsicherheit.

Emotionen benennen und zulassen

• Sagen, dass es okay ist, traurig, wütend oder verwirrt zu sein.

• Beispiel: „Es ist in Ordnung, wenn du traurig bist. Ich bin auch manchmal traurig. Wir schaffen das zusammen.“

„Sicherheitsanker“ setzen

• Ein kleines Symbol, Foto oder Briefchen der Mama oder des Papas kann dem Kind in Übergangssituationen (z. B. Wechselmodell) helfen.

Offenheit für Gespräche signalisieren

• „Du kannst mich jederzeit fragen oder mit mir reden – auch wenn es um Papa geht.“

• Nicht aufdrängen, aber verfügbar bleiben.

Kontakt zu anderen Kindern in ähnlicher Lage

• Kindergruppen oder Bücher mit ähnlichen Geschichten geben das Gefühl: „Ich bin nicht allein.“.

Eigene Stabilität der Mutter fördern

• Das Kind orientiert sich emotional stark an der Mutter. Eine unterstützte, resiliente Mutter kann dem Kind eher Sicherheit vermitteln.

• Bereit dazu sein, psychologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Auch Selbsthilfegruppen oder Foren können hilfreich sein.

Fazit

Die Trennung der Eltern kann eine frustrierende Situation für alle Beteiligten sein. Für betroffene Kinder birgt dies eine noch viel größere Anpassungsleistung, als man denken könnte. Um ihnen zu helfen, ist es wichtig, ihre psychische Reaktion zu verstehen. Das Diathese-Stress-Modell kann erklären, wie es in einer solchen Situation zu psychischen Problemen bei Kindern kommen kann. Die Trennung der Eltern stellt auch für Kinder ein stressiges Lebensereignis dar, was bei gegebener Vulnerabilität zum Ausbilden einer psychischen Störung führen kann.

Kommunikation das A und O, um mögliche Schuldgefühle und Loyalitätskonflikte aus der Welt zu schaffen. Außerdem sind Ordnung und Struktur hilfreiche Begleiter bei einer Trennung, da sie die Anpassung an die neue Situation erleichtern. Am meisten belasten destruktive Konflikte der Eltern, da diese, laut der Theorie von Cummings und Davies (2010), die emotionale Sicherheit des Kindes bedrohen. Außerdem haben sie häufig eine negative familiäre Atmosphäre zur Folge, sowie emotional angespannte und gereizte Eltern. Gleichwohl können Kinder von Konflikten auch Kompromissbereitschaft und Problemlösefähigkeit lernen, solange sie konstruktiv sind.

Wir hoffen, wir konnten Sie mit ein paar wichtigen Hintergründen und Tipps zum Thema ausrüsten, sodass Sie Ihre Trennungs-Safari, falls Sie diese beschreiten müssten, besser meistern können. Bei TALENT SAFARI stehen wir Ihnen als psychologische Praxis beratend zur Seite und unterstützen Kinder sowie Eltern dabei, emotionale Belastungen zu erkennen, zu verstehen und konstruktiv zu bewältigen. So möchten wir Familien auf dem Weg durch die Herausforderungen nach einer Trennung begleiten und stärken.

Maja Krause

***

Übrigens: Mehr Informationen gibt es auch auf unserem Instagram-Kanal. Antworten auf Fragen rund um Ihre Safari mit uns finden Sie in unseren FAQs.

Referenzen

Amato, P. R. & Gilbreth, J. G. (1999). Nonresident fathers and children’s well-being: A meta-analysis. Journal of Marriage and Family, 61, 557–573.

Bodenmann, G. (2013). Lehrbuch klinische Paar- und Familienpsychologie. Bern: Hans Huber.

Bodenmann, G. & Zemp, M. (2015). Partnerschaftsqualität und kindliche Entwicklung: Ein Überblick für Therapeuten, Pädagogen und Pädiater. Heidelberg: Springer.

Bryner, C. L. (2001). Children of divorce. The Journal of the American Board of Family Practice, 14, 201–210.

Cummings, E. M. & Davies, P. T. (2010). Marital conflict and children: An emotional security perspective. New York, NY: The Guilford Press.

Cummings, E. M., Goeke-Morey, M. C. & Papp, L. M. (2004). Everyday marital conflict and child aggression. Journal of Abnormal Child Psychology, 32, 191–202.

Fegert, J. M., Resch, F., Kaess, M., Döpfner, M., Konrad, K., Legenbauer, T. et al. (2024). Psychiatrie und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters: 107 Tabellen. Heidelberg: Springer.

Hoyer, J. & Knappe, S. (2021). Klinische Psychologie & Psychotherapie. Heidelberg: Springer.

Laursen, B. & Hafen, C. (2010). Future directions in the study of close relationships: Conflict is bad (except when it’s not). Social Development, 19, 858–872.

Lie Ken Jie, C., Yramategui, J. J. & Huang, R. (2025). Children and divorce: A rapid review targeting cognitive dissonance, in the context of narrative therapy. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 30, 465–478.

Maes, S. D., De Mol, J. & Buysse, A. (2012). Children’s experiences and meaning construction on parental divorce: A focus group study. Childhood, 19, 266–279.

Rhoades, K. A. (2008). Children’s responses to interparental conflict: A meta-analysis of their associations with child adjustment. Child Development, 79, 1942–1956.

Statistisches Bundesamt (Destatis). (2024, 27. Juni). 6,1 weniger Ehescheidungen im Jahr 2023 [Pressemitteilung]. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/06/PD24_251_126.html

Steinhausen, H.-C. (2019). Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen: Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. Amsterdam: Elsevier.

…

Hinterlasse einen Kommentar