„Medienkompetenz in der digitalen Welt: 8 entscheidende Tipps für Eltern“ ( 2 | 2 )

Lesezeit: 7 min

Einleitung

In der heutigen digitalisierten Welt kommen Kinder bereits früh mit verschiedenen Medien in Kontakt. Die Mediennutzung nimmt vom Kleinkindalter an einen bedeutenden Teil ihrer Freizeit ein (Lepold & Ullmann, 2018). Eltern stehen oftmals vor einer Herausforderung, wenn es um die Medienkompetenzentwicklung ihrer Kinder geht. Besonders Kinder benötigen in diesem Bereich Unterstützung, um einen gesunden Umgang mit den digitalen Medien zu lernen (Angenent et. al., 2019).

Kinder kommen früh mit Medien in Kontakt und besitzen oft schon früh ein eigenes Medienensemble. Ihr Zugang zu verschiedenen Medien ist von Anfang an vielfältig, der eigene Besitz von Geräten nimmt jedoch mit steigendem Alter deutlich zu (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2024).

Kleinkinder nutzen Fernseher und Computer oft gemeinsam mit ihren Eltern, die somit eine besondere Verantwortung für die Mediennutzung ihrer Kinder tragen. Mit zunehmendem Alter erfolgt die Nutzung von Fernseher, Computer und Internet auch ohne die erwachsene Aufsicht, bspw. außerhalb des Elternhauses. Daher ist es von großer Bedeutung, dass Kinder von Beginn an einen richtigen Umgang mit Medien lernen (Rietmann et al., 2019). In diesem Blogbeitrag informieren wir Sie über den positiven Einfluss, den Sie auf die Entwicklung der Medienkompetenz Ihrer Kinder ausüben können.

Umgang der Eltern mit der Medienkompetenz der Kinder

Eltern verfügen über mehr Wissen und Erfahrungen im Bereich der Medien und sind in ihrem Verhalten und Handeln weniger beeinflussbar als Kinder. Somit liegt es in der Verantwortung der Eltern, ihre Kinder auf Einflüsse, wie beispielsweise Trends, Werbungen oder gefährliche Inhalte, in der digitalen Welt vorzubereiten, um sie zu schützen (Hantinger, 2023). Von besonderer Wichtigkeit für die Medienkompetenzentwicklung der Kinder ist das Verhalten und die Einstellung der Eltern selbst gegenüber der digitalen Medien. Da Kinder dazu neigen, das Verhalten ihrer Vorbilder nachzuahmen, sollten Eltern im Umgang mit digitalen Medien achtsam sein – besonders in Anwesenheit ihrer Kinder (Achenbach et al., 2018).

Bei der Entwicklung der Medienkompetenz sind ethische und soziale Werte, die maßgeblich durch die Eltern vermittelt werden, von großer Bedeutung (Angenent et al.,2019). Es ist wichtig, den Kindern Möglichkeiten zur Rollenübernahme, Spielraum für die Entwicklung von Identität und eine diskursfreundliche Familienatmosphäre zu bieten. Zahlreiche Eltern sind kaum auf ihre Rolle als Vermittler der Medienkompetenz vorbereitet. Daher ist es notwendig, Eltern gezielt medienpädagogisch zu schulen. Ziel ist es, ihnen zu zeigen, wie sie auf medienerzieherische Herausforderungen souverän reagieren können und ihre Kinder aktiv und verantwortungsvoll im Umgang mit Medien unterstützen (Angenent et al.,2019).

Die Medienerziehung ist zudem abhängig von den direkten Erziehungsmustern der Eltern (Angenent et al.,2019). Die Beziehungsmuster der Eltern übertragen sich in der Regel auf viele, wenn nicht sogar alle Bereiche des Lebens. Ein Beispiel hierfür ist der autoritative Erziehungsstil. Hierbei werden klare Grenzen und Regeln mit einer fürsorglichen und wertschätzenden Unterstützung verbunden. Der Erziehungsstil zeigt sich nicht nur in alltäglichen Situationen, sondern ebenso im Umgang mit der Mediennutzung des Kindes.

Die Kommunikation der Eltern wird in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben, denn bis heute stellt die Elternkommunikation im Jugendmedienschutz eine Herausforderung dar. Eine klare und nachvollziehbare Kennzeichnung von Altersbeschränkungen bei Filmen, ergänzt durch die zugrunde liegende Risikodimension (eine Erklärung, weshalb der Inhalt diese bestimmte Altersbeschränkung hat), hilft Eltern diese Vorgaben nachzuvollziehen und zu akzeptieren. Wichtig ist somit eine offene und angemessene Kommunikation der Eltern im Bereich Medienkompetenz. Bei Fragen und Unklarheiten in der Entwicklung der Medienkompetenzerziehung der Kinder können Eltern auf Kindergärten oder Grundschulen zugehen, sowie entsprechende Literatur zu Rate ziehen (Angenent et al.,2019).

Eltern wird zudem geraten, die Medienkompetenzentwicklung ihrer Kinder nach dem Motto „Begleiten statt verbieten” zu gestalten (Lutz & Osthoff, 2022). Kinder sollen Erfahrungen mit digitalen Medien machen und lernen, mit ihnen umzugehen, statt sie zu meiden. Letzteres ist in der heutigen Gesellschaft ohnehin kaum möglich und aufgrund der vielfältigen Nutzung der Medien nicht sinnvoll. Es besteht ebenso die Gefahr, dass ein Verbot gegenteilige Wirkungen erzeugt (Lutz & Osthoff, 2022). Beispielsweise entwickeln Kinder bei einem Verbot jeglicher Bildschirmzeit oft ein heimliches Nutzungsverhalten, sowie eine rebellische Haltung gegenüber dieser strengen Medienregeln.

Eltern sollten die digitalen Medien nicht als Belohnung, Bestrafung oder Beruhigung für ihre Kinder nutzen, da das zu unangemessenen Verknüpfungen führen kann (klassische Konditionierung) (Achenbach et al., 2018). Kindern wird durch ein solches Verhalten vermittelt, dass Medien einen besonders hohen Stellenwert einnehmen. Zudem sollten sie lernen, ihre Emotionen unabhängig von digitalen Medien zu bewältigen. Digitale Medien sollten als integraler Bestandteil des Alltags betrachtet werden, um einen gesunden Umgang mit ihnen zu gewährleisten.

Die digitalen Medien bieten Kindern zahlreiche Chance. Beispielsweise können diese im Bildungskontext positive Effekte auf den Lernerfolg haben (Stegmann, 2020). Eltern sollten daher sorgfältig auf die Auswahl der Sender und Plattformen achten, um sicherzustellen, dass die ausgestrahlten Inhalte altersgerecht und förderlich sind (Hantinger, 2023). Die Mediennutzung kann gezielt sinnvoll gestaltet werden, indem sie den Kindern sichere und lehrreiche Inhalte auf kindgerechte Art bietet (Lepold & Ullmann, 2018).

Konkrete Tipps zusammengefasst

- Frühzeitige Medienerziehung: Kinder sollten von Beginn an den richtigen Umgang mit Medien lernen, um eine gesunde Nutzung zu fördern.

- Eltern als Vorbilder: Eltern sollten sich ihrer eigenen Mediennutzung bewusst sein und ein gutes Beispiel geben.

- Aktive Begleitung statt Verbot: Kinder sollten Erfahrungen mit digitalen Medien sammeln, um den Umgang damit zu erlernen, anstatt sie zu meiden oder verboten zu bekommen. Offene Kommunikation: Eine klare und nachvollziehbare Kommunikation über Alterskennzeichen (bspw. FSK 12 bei Filmen) und Risikodimensionen (bspw. die Altersbeschränkung aufgrund von Gewaltinhalten) fördert die Akzeptanz der Kinder für Medienregeln.

- Schulung der Eltern: Eltern sollten sich medienpädagogisch schulen lassen, um ihre Kinder kompetent im Umgang mit Medien zu unterstützen und auf Herausforderungen souverän zu reagieren (Schulung bspw. auf verschiedenen Online-Plattformen, in Schulen, durch Beratungsstellen oder Bücher).

- Förderung sozialer Werte: Eltern sollten ihren Kindern Werte wie einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien und ethische Überlegungen im Medienkonsum vermitteln.

- Kooperation mit Bildungseinrichtungen: Kindergärten und Schulen können Eltern unterstützen und zusätzliche Ressourcen für die Medienerziehung bieten.

- Medien nicht als Belohnung, Bestrafung oder Beruhigung: Digitale Medien sollten einen integralen Bestandteil des Alltags darstellen, um ungünstige Verknüpfungen zu vermeiden.

- Sinnvolle und altersgerechte Mediennutzung: Kinder sollten bevorzugt Wissensinhalte oder Nachrichten vermittelt bekommen.

Medienzeit als Teil der Medienkompetenzentwicklung

Eine Begrenzung der Medienzeiten erweist sich in vielen Studien als sinnvoll, um Kinder vor übermäßigem und ungesundem digitalen Konsum zu schützen. Es sollten klare Grenzen gesetzt werden, die konsequent eingehalten werden müssen. Dabei ist es entscheidend, die individuellen Auswirkungen der Mediennutzung auf jedes Kind im Blick zu behalten. Diese können sich beispielsweise durch Nervosität oder Unaufmerksamkeit äußern (Achenbach et al., 2018). Aufgrund der Individualität der Kinder ist es sinnvoll, die Medienzeit auf jedes Kind einzeln anzupassen.

Der Begriff „Medienzeit“ suggeriert hier jedoch fälschlicherweise eine rein zeitliche Begrenzung der Mediennutzung, während der Fokus vielmehr auf einer Einschränkung der Spielrunden oder Episoden einer Serie liegen sollte (Achenbach et al., 2018). Diese Art der Medienbegrenzung ist für Kinder nachvollziehbarer und weniger frustrierend. Zudem erleichtert sie die Planung der Mediennutzung, da Kinder mit einer rein zeitlichen Begrenzung oft Schwierigkeiten haben, den Umfang und die Dauer ihrer Aktivitäten realistisch einzuschätzen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die zunehmende Verfügbarkeit neuer Medien nicht die alten Medien ersetzt, sondern vielmehr die gesamte Mediennutzungszeit erhöht oder Medien parallel genutzt werden (Genner et al., 2017). Hierbei ist es wichtig, dass Eltern darauf achten, dass die vorhandene Anzahl der Medien nicht die Nutzungszeit vorgibt. Vielmehr sollte es dann eine Abwechslung der verschiedenen Medien geben, statt eine Verlängerung der Medienzeit.

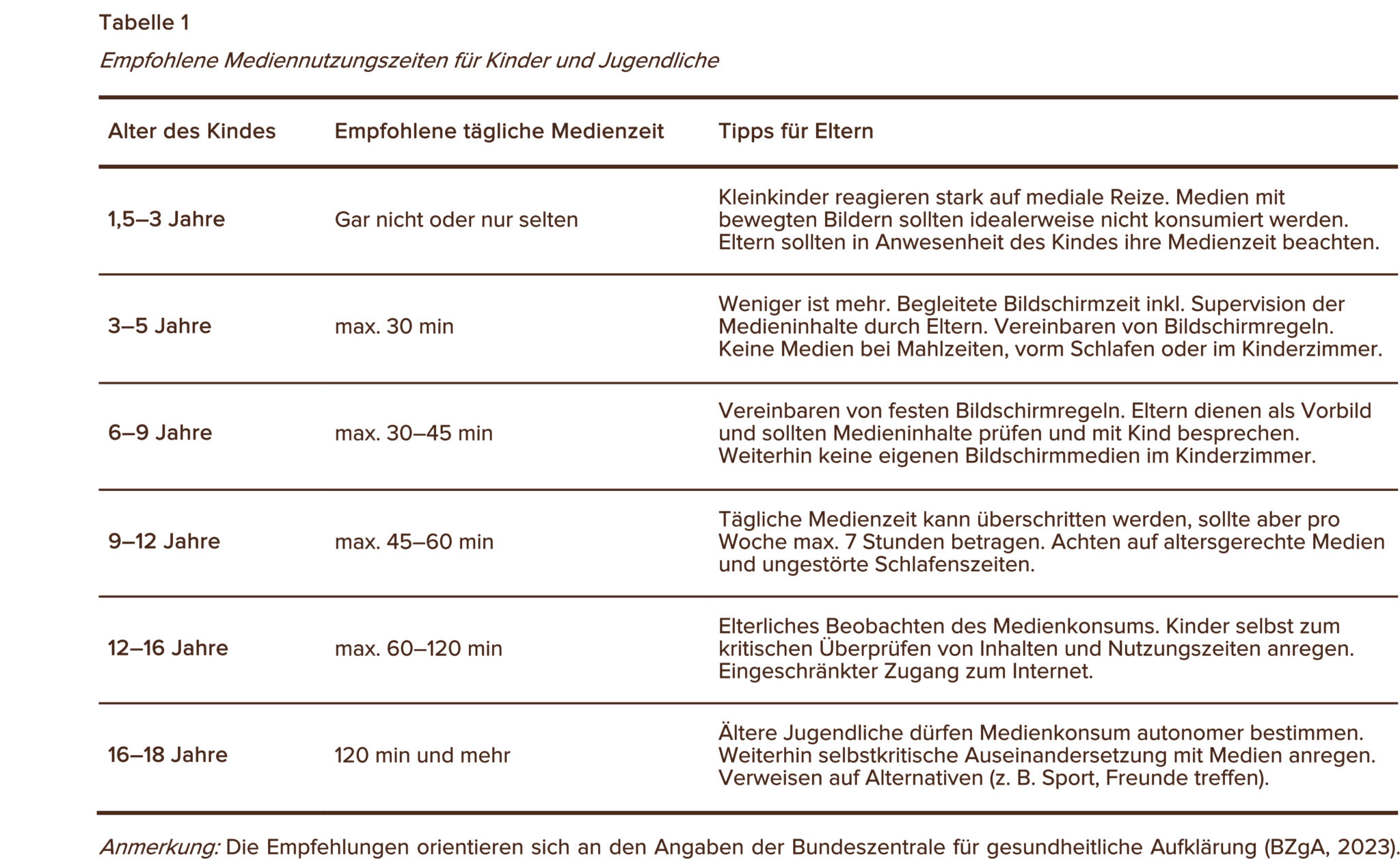

Es gibt keine allgemeingültige Regel für das ideale Limit der Mediennutzung bei Kindern, da individuelle Faktoren wie Alter, Persönlichkeit, familiäre Gewohnheiten und mediale Inhalte eine Rolle spielen. Jedoch weist das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf verschiedene empfohlene Fernsehzeiten hin. Die Empfehlungen sind in Tabelle 1 übersichtlich dargestellt. Die Altersangaben liefern dabei nur einen ungefähren Anhaltspunkt darüber, wie ein Kind mit Medieninhalten umgeht.

Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren sollten maximal 30 Minuten täglich fernsehen, während für Kinder von sechs bis neun Jahren eine Begrenzung von 45 Minuten empfohlen wird. Ab einem Alter von zehn Jahren liegt das empfohlene Limit bei 60 Minuten pro Tag. Ausnahmen, wie ein Spielfilm oder ein Fußballspiel, sind in Ordnung. Wichtig ist jedoch, tägliches Fernsehen sowie regelmäßiges und übermäßig langes Fernsehen zu vermeiden.

Kinder im Alter von etwa 18 Monaten bis drei Jahren beginnen bereits auf Reize, die von verschiedenen Fernsehsendungen ausgehen, zu reagieren. In diesem Alter wird jedoch nur ein sehr begrenzter und ausschließlich altersgerechter Medienkonsum empfohlen). In diesem Alter entwickeln sich zudem erst verschiedene Wahrnehmungsfähigkeiten, wodurch Kinder das Gesehene noch nicht realistisch einordnen oder klar von der Wirklichkeit unterscheiden können. Eltern sollten darauf achten, das richtige Gleichgewicht zwischen der Mediennutzung und anderen Beschäftigungen zu finden. Der Fernseher sollte keinesfalls als „Babysitter” genutzt werden.

Fazit

Da sich Kinder in einer vulnerablen Entwicklungsphase befinden, ist es wichtig, dass Eltern ihre Kinder medienpädagogisch unterstützen. Es gilt die Maxime: Je weniger Bildschirmzeit, desto besser! Zu viel Fernsehen, Tablet und Co. führen oft zu mangelnder Bewegung, erhöhen das Risiko für Übergewicht und stören den guten Schlaf. Als Eltern sollten Sie als Vorbilder agieren und eine aktive Begleitung anstelle von strikten Verboten fördern. Die aufgestellten Regeln zur Mediennutzung sollten nachvollziehbar und angemessen für das jeweilige Alter des Kindes sein. Eine medienpädagogische Schulung der Eltern kann sinnvoll unterstützen. Letztlich kommt es aber neben der Dauer der Nutzung auch auf den konsumierten Inhalt und deren Auswirkungen auf das Wohlbefinden und die Entwicklung der Kinder an. Ein bewusster, reflektierter Umgang mit den digitalen Medien ist wichtig, um die Chancen zu nutzen und die Risiken zu minimieren.

Amelie Sauermann & Laura Zinndorf

***

Übrigens: Mehr Informationen gibt es auch auf unserem Instagram-Kanal. Antworten auf Fragen rund um Ihre Safari mit uns finden Sie in unseren FAQs.

Referenzen

Achenbach, M., Büsching, U., Fricke, C., Lawrenz, B., Meissner, T. et al. (2018). Empfehlungen zur Mediennutzung. Berlin: Geschäftsstelle der Drogenbeauftragten der Bundesregierung.

Appel, M. & Batinic, B. (2008). Lehrbuch Medienpsychologie. Heidelberg: Springer.

Appel, M. & Schreiner, C. (2014): Digitale Demenz? Mythen und wissenschaftliche Befundlage zur Auswirkung von Internetnutzung. Psychologische Rundschau, 65, 1–10.

Aufenanger, S. (2003). Die Bedeutung der Familie für die Entwicklung der Medienkompetenz von Kindern. Zeitschrift für Familienforschung, 15, 146–153.

Baacke, D., Eder, S. & Michaelis, C. (2011). Geflimmer im Zimmer. Informationen, Anregungen und Tipps zum Umgang mit dem Fernsehen in der Familie. Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2023). Bewegung, Medienkonsum und Schlaf. Abgerufen von: https://shop.bioeg.de/pdf/download_20230421.pdf [31.03.2025]

Lutz, L. & Osthoff, A. (2022). Begleiten statt verbieten: Als Familie kompetent und sicher in die digitale Welt. München: Kösel-Verlag.

Neuß, N. (2013). Medienkompetenz in der frühen Kindheit. In Bernward Hoffmann et al. (2024), Medienkompetenzförderung für Kinder und Jugendliche – Eine Bestandsaufnahme (S. 34–45). Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Six, U. & Gimmler, R. (2007). Die Förderung von Medienkompetenz im Kindergarten Eine empirische Studie zu Bedingungen und Handlungsformen der Medienerziehung. Berlin: VISTAS Verlag.

Hinterlasse einen Kommentar